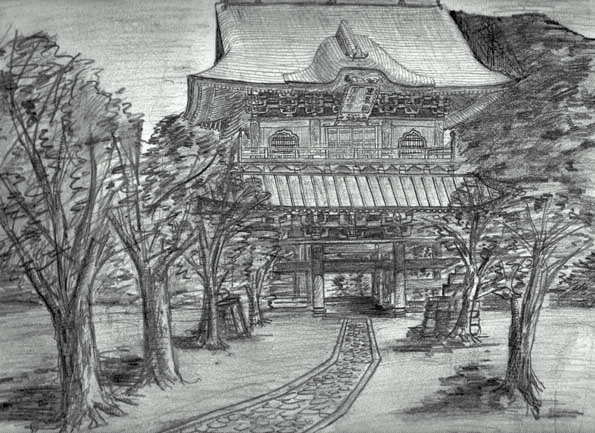

| 1=鎌倉円覚寺。 17才、高校3年になる春休みに東京大田区の伯母宅に滞在し、鎌倉まで毎日描きに行っていた。 もう、今見ると恥ずか しいくらいメチャクチャ。 でも「前に行きたい気持ち」だけは強かった かな。 白、黒の間に存在する階調の使い方ができてない,というよりは 「ほとんど知らない」。 笑えます。 |

|

| 2=鶴ヶ丘八幡宮。 一見は「オッ!凄い」という感じを与えるが、 2秒位するとバレて来る。 もう、遠近法もパースペクティブもガタガタ。 建物を描く時には、やはり最初の段階でキビシく基本線を押さえておかないといけない。 まあ、若気のいたりということで。 この時は人だかりが凄くて30人以上が取り囲んでいた。 街頭で描 く楽しさを知ったのは、この絵が原点か。 |

|

| 3=建長寺。 芸術の道に精進する決意がみなぎる作品(かなー?)。 何 となく判って来たのが地面の感じ。 ただ、樹が生きている感じがしない のは、興味が無かったから。 いいのかね、それで?。 |

|

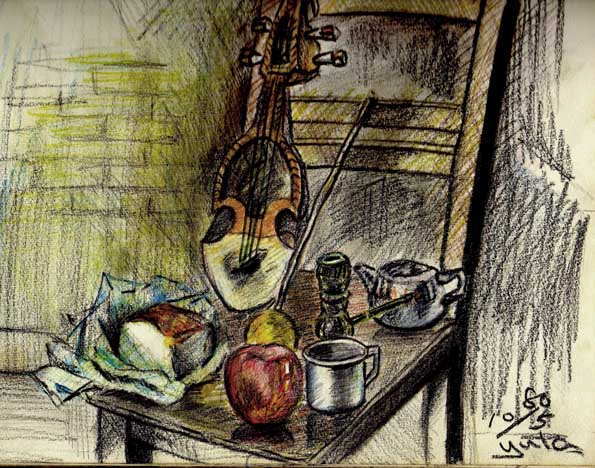

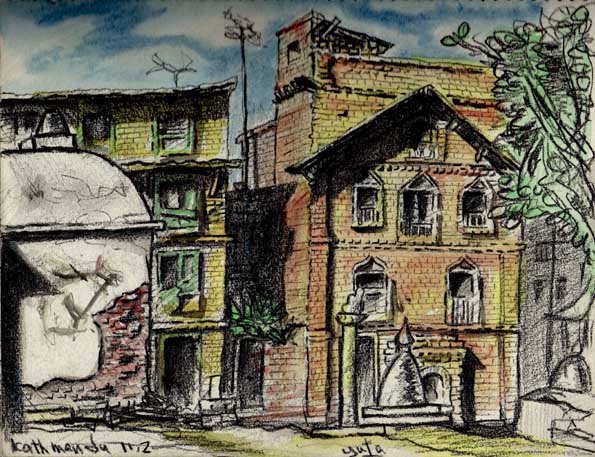

| 4=アジア大陸横断に出発し、最初の街、カトマンズ。 出発までの過労 か過飲か過XXがたたって、着いて早々にダウン。 3日ほどベッド で寝ていた。 これは3日目に回復の兆しが見えて、寝ながら静物を描いたもの。 急須とコップの間にある黒いものは何だか、忘れました。 このころから鉛筆ではなく、三菱のダーマトグラフを使用し始めた。 水彩色 鉛筆との併用をしていた頃。 |

|

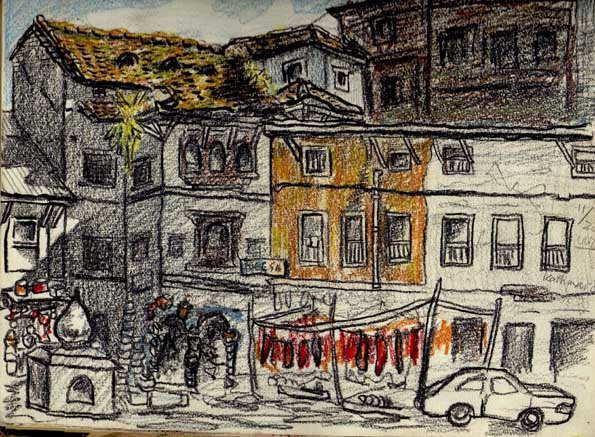

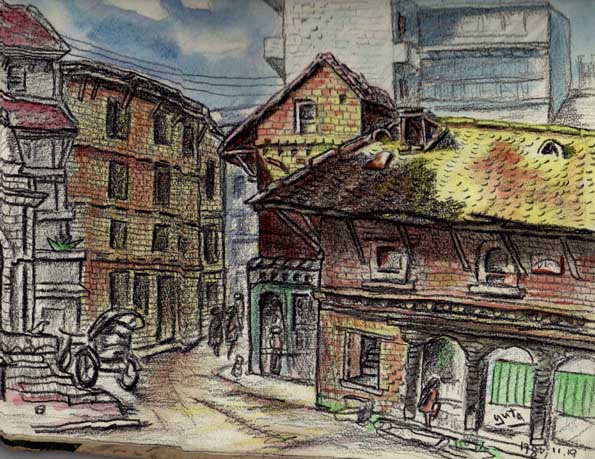

| 5=カトマンズ市街。 中世からの建物が並ぶ街は魅力的で、あちこちかなり描いた。 犬が多いのと、ゴミが風で飛んで来るのには困ったが、楽しい日々。 ダーマトグラフの使い方の悪い面にハマっていた。描き込んで行けば行 くほど暗い部分が目立って来てしまうということ。 これは後から水彩を載せる時に水が弾かれてしまうことになる。 むしろ白黒だけで通した方が良いかも知れない。 |

|

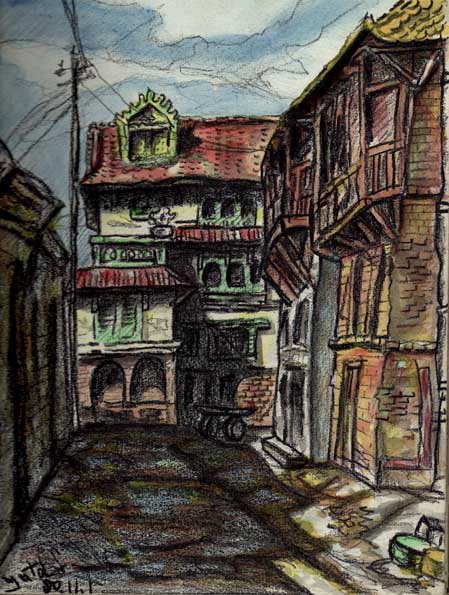

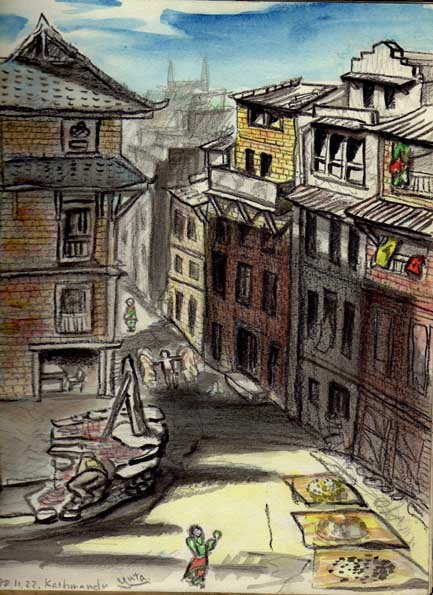

| 6=カトマンズ市街。 陰の部分が多いのでメリハリが無い。 今見てみる と、描くほどの対象ではなかったような気もする。 写真を撮れば良かっ たのかも。 手前の小広場空間に愛情を注いでないのはなぜか? 上の部分から描きだしているのが判るから、下はどうでも良かったんだろう。 |

|

| 7=カトマンズ市街。 当時は、レンガ作りの建物を見ると感動していた。 イタリアに来て、レンガというのは、価値としては大した事が無いんだと判って来た。 さて、この作品の場合、主役が何なのかハッキリしていない。 まあ、手を怠けないようにする練習台という感じ。 ダーマトグラフによる陰の影が出来ていない。 水彩と併用ならばむしろ影部はダーマトグラフで塗らないようにしておいた方が良い。 |

|

| 8=稚拙ながら、街の感じは出ているので好きな作品。 人だかりが凄 かったが、緊張する事無くリラックスして描いているのは、瓦のタッチ からも判る。 そう、こんな感じでサラッと描ければ良いのに。 |

|

| 9=かなり街に慣れて来た「安心感」が出ている。 まあ、最初の滞在で 3ヶ月も居たのだから当たり前か。 影の部分を塗り込まずに、水彩に移行しているので、空間感が残っている。 このままの感じで、後はもっと速く描く事だろう。 ただ、紙の質が 水彩に向いてないと思える。 |

|

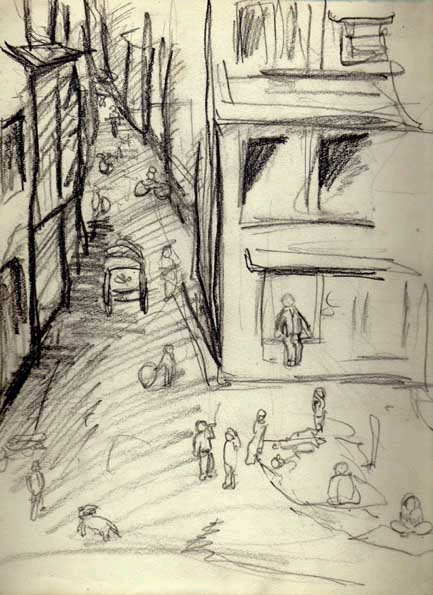

| 10=カトマンズ市街。 今見ると、こういうものの方が面白い。 昼間から酔っていたか、翔んでいたのか、速いスピードで描いている。 見ていて、街の騒音が聴こえて来る。 |

|

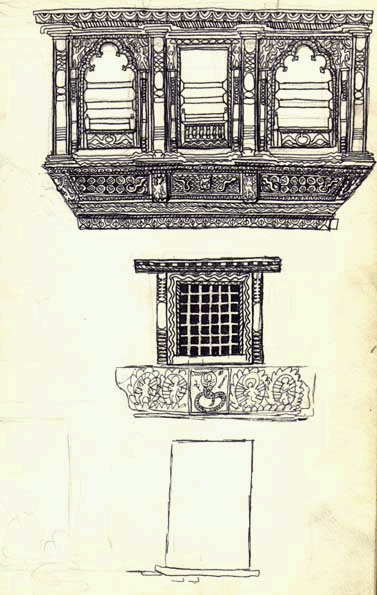

| 11=カトマンズ市街。 手彫りの窓枠が素晴らしかったので、中国製のペンでじっくり書いたもの。 定規をまるっきり使わないので微妙に曲 がっている。 距離は約20m。 細部はミニ望遠鏡で拡大して見て いる。 この時も人だかりが凄く、混み行った部分を描くと感嘆や拍手が起こった。 「そこ間違ってるぜ」と指摘して来るおせっかいな人も居た。 |

|

| 12=ヒマラヤの村、標高約3500m。 この寒いところで、アルミ サッシも無くて,どうやって暮らしているのか。 空気が澄んでいるので、もっと空気遠近法を意識しないと奥行きが出ない。 山歩き中なので、のんびりとはしていられない。 力を抜くところと、ピシッと押さえるところを描きながら判断しないと。 |

|

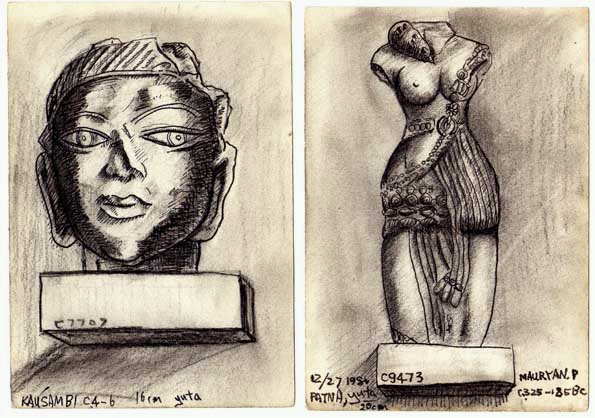

| 13=インドに南下し、仏陀関係の街を巡る。 各地に美術館があり、素晴らしい作品が収録されている。 とりあえずはカメラ持参で出かけ、「撮影禁止」の時にはスケッチをすると言う2段構え。 ただ、やはり良い作品というのはスケッチしないと自分のものにできないので、出来るだけスケッチを心がけた。これは黒い石で彫られた女神の像。 2時間以上かかったが、どうにか追い込めた。 スケッチブックを持つ左腕が疲れたが、おかげで良い仕上がりで館長まで見に来 た。 ベースは鉛筆で、ポイントにダーマトグラフを使用。 だいぶコツが判って来た。 |

|

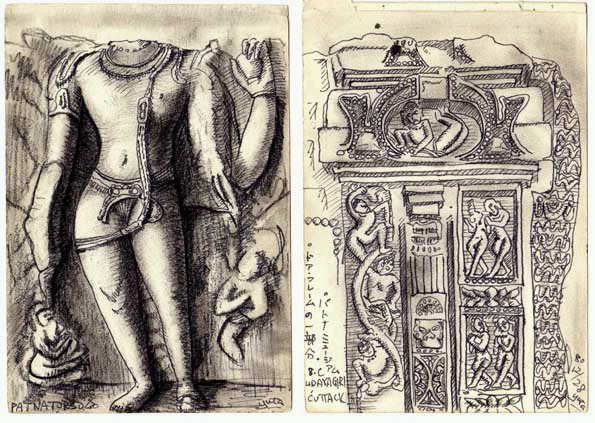

| 14=パトナの博物館にて、描きまくる。 サイズが書いてあるが、小さ なブロンズまたは素焼きの像が素晴らしい。 見かけるソバから描き飛ばしていく。 右腕が軽くなっているのは連日描いているからだろう。 細かいところは気にしなくても良いんだ、という自信が出て来る。 これが続けばワンランク上に行ける? |

|

| 15=小さなものも、大きなものもドンドン描いていく。 ペンと鉛筆を ベースにし、ポイントはダーマトグラフ。 写真を撮るよりもスケッチの方が多かった時期。 |

|

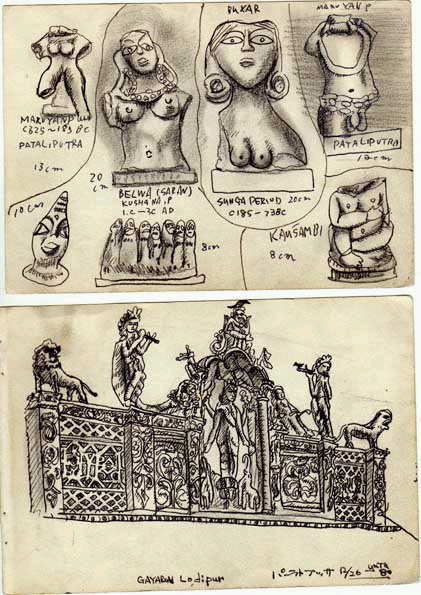

| 16=上:20cm以下の小品群。 かなり面白いので描きまくる。 写真で撮るよりも特徴が出ている。 一番最初に描いた左上のと、最後の右下のを比べると、右手がいかにフ リーになっていった事が判る。 線に迷いが無い。 これで行けー! 下:大通りの家の屋上彫刻。 描いていると人だかりが凄くて、交通渋滞を起こした。 ペンでドンドン描いている。 細かいところはウマく省略できている。 描き終わって、観客集団にインド人の茶屋に連れて行かれ、お茶をごちそうになったが、 コップのふちにハエがビッチリたかって来るので、指でハエをどかしながら口をつけないと飲めなかった。 |

|

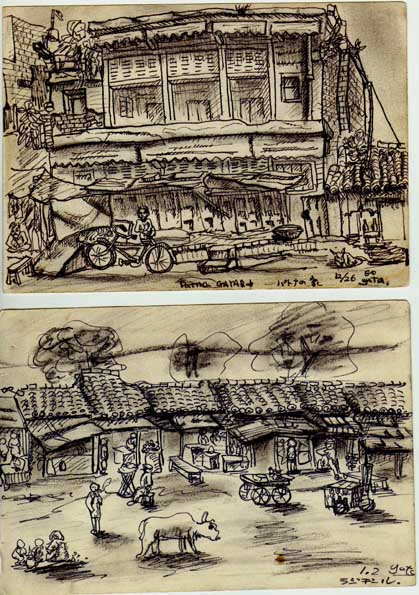

| 17=上:思い出深い作品。 中央部に男が座っているが、彼はわざわざ そこまで歩いていって座った。 そして「この人が描いているのに邪魔だ、どけー!」「あっちへ行 け!」という観客の罵声にも動こうとしなかった。 「判った、判った、描いてあげるよ」と僕が彼を描いたら、立ち上がって去っていった。 下:バスで移動しているとこういう部落が無数、通り過ぎていく。 どこ にも茶屋があり、子供が遊び、牛が歩いている。 かなりスピードがあっ て、いい加減さが面白い感じで仕上がっている。 |

|

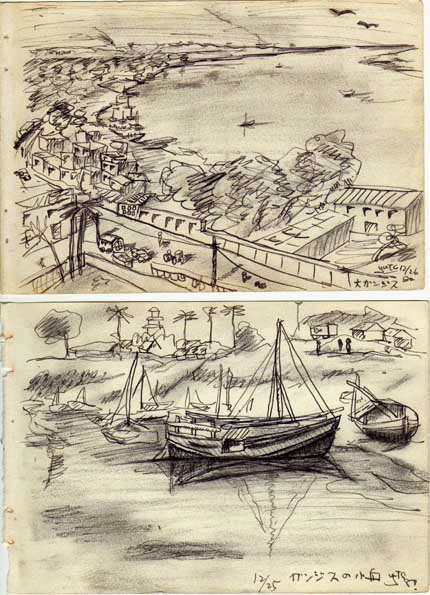

| 19=ガンジス河2点。 どちらもささっと描いたもの。これで充分伝わって来る。 これにちょこっと色を乗せるというのも一つの路線になる?。 |

|

| 18=ベニスの「中国文化遺産展」にて。 やはり写真はダメという事なので、スケッチを開始。 半分できた頃に係員が来て「模写はダメ」と言われたがイタリア語を判らないふりして続けようとする。 まわりの人だかりも「良いじゃないの,減るもんじゃないし」 「入場料 払ってるんだからやらせてやれよ」等の抗議をしてくれて、 結局、そのまま認められたもの。 イタリアは、こういうところがいい加減で好きだ。 |

|

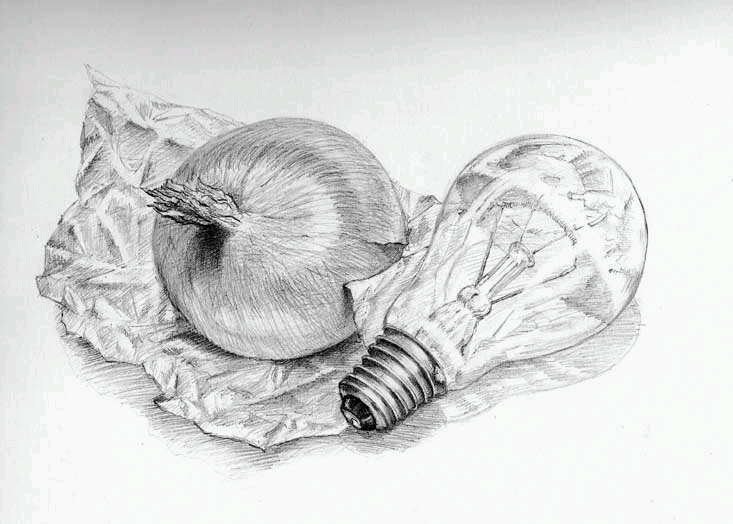

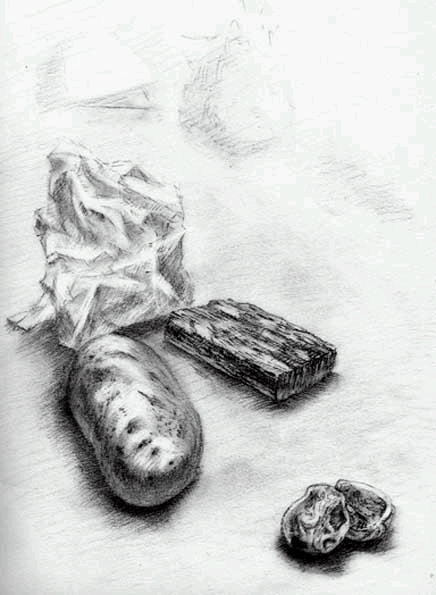

| 19=10年ほど前に、しばらく描いていた鉛筆スケッチ。 年に何回か描いておく事で腕を維持できるのではないか?と思っていた。 下のアルミフォイルが、ウマく行ってないのを見ても、色のあるもの を、いかにモノクロに置き換えるのか、まだまだ先が長い。 |

|

| 20=ピーマンとポテト、ビー玉。 全体的にもう少し描き込んでも良いかも知れない。 ポテト、表面はいいが、中身が無い。 |

|

| 21=ポテトは上と比べて良くなった。 クルミ、石もまあまあ。 紙の塊がダメ。 |

|

| 22=ガラスや液体は難しい。 だから早々に液体を飲んでしまった。 鉛筆だけでガラスを描くのはかなり勉強になる。 |

|